銅建値2万円上がりました。

引取り、多量の場合は相談してください。

銅線を剥いた状態の物

ピカ線 太物

銅線を剥いた状態の物

ピカ線 細物

ステンレスコロ

ステンレスダライ粉

アルミコロ

砲金コロ

銅銀メッキ板

ハンダ流れ

並銅コロ

ワイヤーカット

アルミコロ

アルミ新切

被覆銅線屑

込銅とは、

込銅とは、「銅板」「銅パイプ」「クーラーパイプ」「樋(とい、とゆ)」「細い銅線」「銅食器」「その他銅製品」などが並銅と下銅を仕分けずに一つの山として取り扱う非鉄金属業者の造語です。 薄い銅板も混銅になります。例で言うと、屋根板(屋根材)の銅板のように、防水材の塗布や釘等の付物があります。そもそも「込」という漢字は「ダスト(付物)を込んでいる」という意味です。 並銅(並故銅)に少しのダスト(付物)が付いていたり、青錆びが出ている状態の銅なども込銅として扱われます。ダスト(付物)の多いものは、「下銅」になります。

銅パイプに真鍮や半田溶接がるもの。薄い銅板も込銅になります。 銅が錆びて、緑青がついているもの。 緑青(ろくしょう)とは、銅が酸化することで生成される青緑色の錆です。 薄い銅板も混銅になります。

単結晶の銅は柔らかく、熱伝導度および伸延性が高い金属であり、これは第11族元素である銀や金と共通した性質であります。銅は室温において純粋な金属の中で二番目に高い熱伝導性と熱伝導率を有しております。ちなみ1番は、金です。

上銅(上線・上故銅)

1.1本の断面直径が1.3mm以上の銅線で、被覆線を剥かず、焼いて得たもの。 2.銅の端子が付いている場合は、並銅(並線・並故銅)とする。 1.ダスト(付物)の無い純銅とする。 2.表面劣化が見られるものは並銅(並線・並故銅)とする。 打ち抜きの屑や銅板・銅棒・銅管などで表面の劣化もないものが上銅(上故銅)になり、他にも工場などから出る打抜材で新切上銅や電子系用途の場合は無酸素銅、タフピッチ銅等があります。

上故銅は、上故銅(じょうこどう)と読みます。 付いていない物の事です。 銅色をしている事が条件。 メッキ・溶接・ビニールは査定が下がります。

上銅 とは何か?打ち抜き屑や銅板・銅棒・銅管などで表面の劣化もないものが上銅(上故銅)になります。 スクラップの銅は、古くから「故銅」と書かれますが「故」は縁起がよくないとして「古銅」とすることがあります。 従って、上銅は「上古銅」と書かれる場合があります。 特に、工場等から出る打抜材は新切上銅と呼ばれ、電子系用途の場合は無酸素銅、タフピッチ銅等があります。 表面劣化等で質が落ちると並銅(並故銅)や下銅(二号銅)になります。

銅板 プレス打抜き屑

代表的なものがタフピッチ銅や、無酸素銅などで板、条、棒などに加工されます。その製造過程において大量に発生するのがプレス屑で、いずれも銅純度99.5%以上あり、他の金属の混じっていないものをいいます。

銅ブスバー

銅ブスバーは、高圧電気設備などで電極として使用されるもので、分電盤、配電盤、制御盤の入替工事などで発生する事が多い品物になります。錆や、塗装、くすみ、鍍金等されているものは、不純物を含むものとして評価が下がります。

銅パイプ

パイプは、空調用や水道用の銅パイプで、基本的に未使用のもの。銅の純度が高く高値で取引されますが、変色、腐食したものは評価が下がります。「銅パイプは未使用品は上銅?」という問い合わせが多くありますが、銅パイプの未使用は並上銅で使用済み銅パイプは込銅・下銅

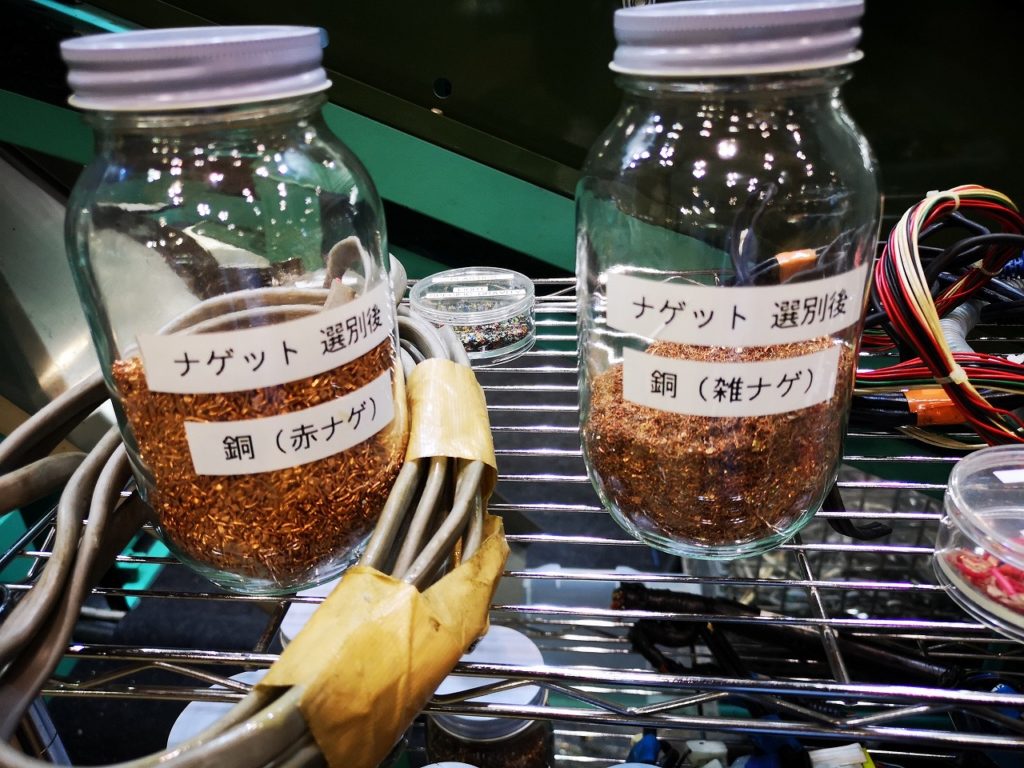

銅ナゲット(赤ナゲット)

ナゲットとは、被覆銅線を粉砕機にかけ、米粒大に粉砕し、高純度の銅屑を分別回収したものです。

銅ダライ粉(銅切粉)

銅製品の削り粉のことです。銅以外の銅合金、黄銅、青銅、鉄、ステンレス、アルミ等の異物の混入されていないものであり、油、水分の少ないのが条件です

銅板(ニッケル鍍金品)

銅の板に鍍金されているものですが、鍍金の種類も多様で、銀、錫、ニッケル、クロム、鉛、半田などがありますが、電子部品には、金鍍金されたものもあります。ニッケルは、耐食性に優れ、硬さ、柔軟性にも優れており、色調もよく、変色しにくいため装飾や防食に利用されています。

銅板(錫鍍金品)

銅は、そのままでは空気酸化されるため表面が黒っぽく変色したり、酸化により酸化銅を生成するために、その表面抵抗が増加するなどの欠点を持っています。錫は融点(232℃)が低く母材金属を加熱によって変質させることなく、製法が無公害で、環境にやさしい鍍金方法であり、耐食性にも優れています。主な用途は、コネクタや端子などがあります

故銅(下銅)

使い古した銅スクラップや、銅屑を故銅と言います。基本的には、鉄や、ステン、アルミ、プラスチックなどの不純物を取り除き銅のみとなったものになります。劣化の激しい銅屑や、緑青のついた銅屑も故銅となります

込真鍮

鋳物真鍮、バルブ、水道用品などのメッキ付き真鍮の混ざりもの。

真鍮製の仏具、仏壇用品、置物なども込真鍮です。

込真鍮とは、建材などに使用される蛇口やドアノブ、電子部品などの設置面などに使用されており、

真鍮スクラップにおける多くが該当します。水道の蛇口やバルブに多くみられ、鉄、アルミニウム、亜鉛、プラスチックなどがダストとして存在します。

装飾や青緑防止のために亜鉛のメッキがされている場合もあり、

これも込真鍮となります。

おおまかに不純物を極力取り除いた様々な真鍮であるため、”込”真鍮と呼ばれています。真鍮は真中と漢字を省略している場合もありますが、これも同様の真鍮であり、込真鍮です。

真鍮ワイヤーカット線

ワイヤーカット線は、電極となるワイヤー線に電流を流して鉄やステンレスなどの伝導性のある素材を図面に合わせて平面若しくは傾きを付けて精密に切る事が出来る加工ですが、ワイヤー線は電気を流しながら金属を切断する為の消耗品となり、使用済みの物がスクラップとして持ち込まれます。最近は、ワイヤーを粉状にカットして出てくることもあります。

真鍮切粉(真鍮削粉 真鍮ダライ粉)

真鍮粉と呼ぶ時もあります。削粉はダライ粉、切粉、研磨粉、切削屑、研磨屑、パーマとも呼ばれ、加工したときに発生する粉状のスクラップです。加工工程において、油分や、鉄が混じらないようにして下さい。特にステンレスやアルミニウムの混入にはご注意ください。

鍍金黄銅(鍍金真鍮)

その名の通り黄銅(真鍮)に鍍金処理されたものです。鍍金の種類は様々で、ニッケル、亜鉛クローム、錫、半田、鉛、金、銀などと多種多様です。

黄銅鋳物コロ(真鍮鋳物コロ)

真鍮鋳物コロともいわれる黄銅製の鋳物製品で、おもに各種バルブ類、設備系の継ぎ手に使用されています。鉄や砲金、プラスチック、ゴム等の不純物のついている物は、解体作業が必要となりますので評価は低くなります。

ネーバル黄銅

銅59%~64%、錫0.5%~1.5%、残りが亜鉛からなる合金です。強度と耐海水性に優れており、船舶部品や、シャフトなどに使用されております。

高力黄銅

六四黄銅にマンガンやアルミニウム、鉄を添加した黄銅で、強度に優れており、また耐食性にも優れており、船舶用のシャフトやポンプ軸に使われております。

真鍮コロ

快削黄銅棒や板、条、鍛造用黄銅棒などの純粋な黄銅(真鍮)で全く不純物のないものをいいます。

コーペル

通常切断または打抜いた屑で、銅含有量60%、亜鉛40%位の合金です。特徴としては、まさに黄銅色をしています。(あざやかな黄色)

65/35黄銅(セパ)

銅と亜鉛の合金で、銅の比率が、62~67%で残りが亜鉛になります。展延性、絞り加工性、鍍金性に優れ浅絞り用にも使われます。配線器具や、機械部品、スナップボタンにも使われます。

七三黄銅(セパ)(イエローブラス)

銅と亜鉛の合金で、銅の比率が64%~71.5%で残りが亜鉛になります。加工性、転造性に優れ、端子コネクターや配線器具、スナップボタン、カメラなど、複雑な形状を持つ加工品に使われております

丹銅(レッドブラス)(ゴールドブラス)

丹銅は、特に見栄えがする銅で、黄銅の一種のため、銅と亜鉛の合金です。亜鉛量は4%~22%で、色合いは銅赤色から薄いオレンジ色です。

アームス(アルミ青銅 アルミニウム青銅)

強度、耐食性、耐摩耗性に優れ、車両機械、スクリューなどの船舶用部品などに使われております。光沢のある黄金色をしていますが、青銅とは、本来錫を含む銅合金の意味であるが、アームス(アルミ青銅)には錫は含まれておりません。成分は、銅77%~88%、アルミニウム8.0%~11.5%、鉄2.5%~6.0%、ニッケル1.0%~6.0%、マンガン0.1%~1.5%となっております。

銅80~90%に、アルミニウム、鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、光沢のある黄金色をしている。引張り強さ、硬さが普通の青銅より大きく、軽量で腐食に強い。

外見は真鍮(黄銅)にも似ているが、真鍮はハンダ付けをしやすいのに対し、アルミニウム青銅はハンダ付けができないという大きな違いがある

腐食や摩耗に強いため、化学工業用部品、船舶部品、機械部品などの用途で使用される。船のスクリューにされたり、色が似ていることから金の代用品として装飾品などに用いられる。4ストローク機関のバルブガイドにもよく用いられている。

「青銅」の本来の意味は錫と銅の合金であり、錫を含まないこの合金を「青銅」(Bronze)と呼ぶのは厳密には誤りであるが、これは銅と錫の合金というより銅合金全般の意味合いから「青銅」を用いたものであり、同様に「青銅」の語を名称に付けた合金にはマンガン青銅などがある。

結晶微細化合金の元祖である特殊アルミ青銅(アームズ・ブロンズ)は、当社創業者萩野茂がかつて三菱製鋼に在職中、理学博士朝戸順氏とともに研究、試作、その工業化を完成させたものです。

砲金とは、銅合金の一種で、銅Cu と錫Sn の合金。 一般に銅90%、錫10%程度の組成である。粘り強さに優れた性質で靱性に富む性質があることから大砲の砲身の材料であった。鋳造が容易で、耐磨耗性や耐腐食性にも優れる。 大砲に用いられた出自からガンメタルと呼ばれ、昔は大砲の砲身に使われていた金属のようです。そこから名前の由来があったようです。ここから、日本語として砲金という言葉が使われるようになったと言われています。砲金のスクラップとしては、水道メーターや、バルブ(弁)がありますが、砲金以外の異物が付いていると込砲金となります。一般的には、銅85%、錫5%、亜鉛5%、鉛5%のものが代表的な合金です。ちなみに、10円硬貨は銅95%、亜鉛4%、錫1%の砲金です。

(リン青銅(燐青銅)

溶解鋳造時に微量のリンを添加することにより、脱酸を行い、同時に溶湯の流れがよくなる事で鋳造性を向上しています。優れた強度とバネ特性を持ち、電気器具用の材料として使われております。一般的には錫4%~10%、リン0.35%以下残りが銅です。 リン青銅は、加工性が高く耐食性に優れた青銅をより優れた合金にしたものといえるでしょう。

鉛青銅

鉛は銅にほとんど固溶せず低い融点を保つため、銅合金に鉛が加わると偏析、逆偏析が起こりやすくなるが、反面鋳造性、切削性はよくなり、軸受材料として優れています。成分は銅77%~81%、錫9%~11%鉛9%~11%ニッケル1%以下となっております。

砲金削粉(砲金粉 砲金ダライ粉)

砲金から出るダライ粉の事です。砲金粉の中にアームス粉(アルミ青銅粉)は絶対に混ぜないでください。アルミの含まれた砲金粉を砲金溶解炉に入れると、酸化アルミニウムとなって炉内の内壁に付着し大変なことになります。

金鍍金(金メッキ)

酸化しやすい金属を酸化しにくい金属で覆い保護したり、高級感や質感を出すために鍍金したもの。金は、熱伝導率、電気伝導率に優れた性質を持ち、空気では浸食されません

銀鍍金(銀メッキ)

酸化しやすい金属を酸化しにくい金属で覆い保護したり、高級感や質感を出すために鍍金したもの。銀は、室温において熱伝導率、電気伝導率、可視光線の反射率がすべての金属の中で最大であります。